한자풀이 - 29, 파경(破鏡), 역사(驛舍), 강직(剛直) 해설

1. 파경(破鏡)

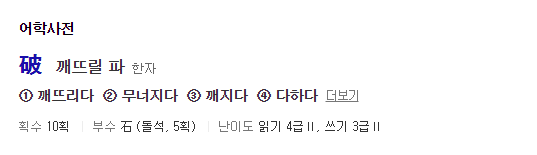

破 깨뜨릴 파, ‘깨뜨리다’나 ‘파괴하다’라는 뜻을 가진 글자입니다. 破자는 石(돌 석)자와 皮(가죽 피)자가 결합한 모습이예요. 皮자는 발음부호입니다. 여기에 石자가 더해진 破자는 “돌을 깨부순다”라는 뜻으로 만들어졌습니다. 이외에도 破자는 ‘(일을)망치다’나 ‘흩트리다’와 같이 상황이 그릇됐음을 뜻하기도 합니다.

鏡 거울 경, ‘거울’이나 ‘비추다’, ‘거울로 삼다’라는 뜻으로 쓰이는 글자입니다. 鏡자는 金(쇠 금)자와 竟(다할 경)자가 결합한 모습이예요. 竟자는 ‘다하다’나 ‘마침내’라는 뜻이 있지만, 여기에서는 발음 역할만을 하고 있습니다. 고대에서는 청동의 한쪽 면을 매끄럽게 갈아 거울로 사용했습니다. 鏡자에 金자가 쓰인 것도 바로 이 때문인 것입니다. 거울은 사물을 비추는 역할을 하기 때문에 鏡자에는 ‘(사물을)비추다’나 ‘거울로 삼다(본보기로 하다)’와 같은 뜻도 파생되었습니다.

2. 역사(驛舍)

驛 역참 역, ‘정거장’이나 ‘역참’이라는 뜻을 가진 글자입니다. 驛자는 馬(말 마)자와 睪(엿볼 역)자가 결합한 모습이예요. 驛자는 파발을 띄우기 위해 말을 갈아타던 곳을 뜻했었습니다. 파발은 변방으로 가는 공문서를 신속히 전달하기 위해 설치 운영한 통신수단이었습니다. 이 파발을 신속히 보내기 위해 말을 이용했으니 驛자에 쓰인 馬자는 그 말을 뜻하는 것이고 ‘엿보다’라는 뜻을 가진 睪자는 변방을 감시한다는 뜻을 표현한 것입니다. ‘말은 속도가 빨랐지만 먼 거리를 달리기에는 적합하지 않았습니다. 그래서 조선 시대에는 약 10km마다 말을 갈아탈 수 있는 장소를 마련해 놓았는데, 그곳을 역참(驛站)이라 했습니다. 현대에서는 기차역을 나타내는 단어에 쓰입니다.

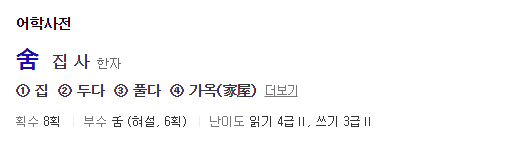

舍 집 사, ‘집’이나 ‘가옥’이라는 뜻을 가진 글자입니다. 초기형태 글자를 보면 집을 받치는 토대 위에 기둥과 지붕이 얹어져 있었습니다. 이것은 잠시 쉬었다 갈 수 있는 간이 쉼터를 그린 것입니다. 舍자에 아직도 ‘휴식하다’나 ‘여관’이라는 뜻이 남아 있는 것도 본래는 간이 쉼터를 그린 것이기 때문이예요. 다만 지금은 일반적인 ‘집’이나 ‘가옥’을 뜻하고 있습니다.

3. 강직(剛直)

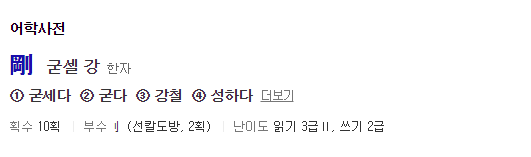

剛 굳셀 강, ‘굳세다’나 ‘강직하다’라는 뜻을 가진 글자입니다. 剛자는 岡(산등성이 강)자와 刀(칼 도)자가 결합한 모습이예요. 앞서 언급했듯 산등성이는 자체가 우직하고도 강직함을 상징하기 때문에 剛자의 의미를 쉽게 이해할 수 있습니다. 그런데 刀자는 왜 있는 것일까? 剛자의 갑골문을 보면 그 이유를 쉽게 짐작할 수 있습니다. 갑골문에 나온 剛자는 网(그물 망)자와 刀자가 결합한 형태였습니다. 이것은 그물망이 ‘견고하다’라는 뜻을 표현한 것이예요. 칼로 그물을 찢는 것이 아니라 칼에도 찢기지 않는 그물이라는 뜻입니다. 그러나 금문에서부터는 발음을 위해 网자 가 岡자로 바뀌면서 지금은 剛자가 ‘강직하다’나 ‘굳세다’라는 뜻으로 쓰이고 있습니다. 강경, 강건, 강단, 외유내강과 같은 말이 있습니다.

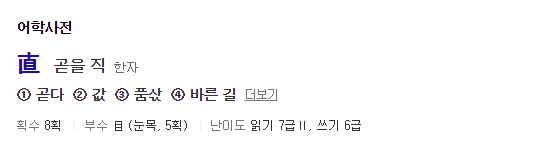

直 곧을 직, ‘곧다’나 ‘바르다’라는 뜻을 가진 글자입니다. 갑골문을 보면 단순히 目(눈 목)자 위에 획이 하나 그어져 있었습니다. 이것은 곧게 바라보는 눈빛을 표현한 것입니다. 이렇게 눈 위에 획을 하나 그려 넣었던 直자는 금문에서부터 눈을 감싼 형태의 획이 하나 더해져 ‘곧다’라는 뜻을 더욱 강조하게 되었습니다.